Union und SPD reformieren mit Hilfe der Grünen die "Schuldenbremse"

Auf Antrag von Union und SPD trat der alte Bundestag am 13. und 18. März nochmals

zu zwei Sondersitzungen zusammen, um die sogenannte Schuldenbremse zu reformieren.

Mit Unterstützung der Grünen beschlossen die beiden künftigen Regierungsparteien

eine Grundgesetzänderung, die durch den neu eingefügten Artikel

143h der neuen Bundesregierung Ausgaben von einer halben Billion Euro für

Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz ermöglicht. Davon stehen 100 Milliarden

Euro "auch für Investitionen der Länder in deren Infrastruktur zur Verfügung".

Die Einnahmen aus Krediten dürfen zwar weiterhin 0,35 Prozent des nominalen

Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht überschreiten. Künftig gilt aber gemäß den

Artikeln 109 und 115

eine Sonderregelung für "Verteidigungsausgaben, die Ausgaben des

Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichtendienste,

für den Schutz der informationstechnischen Systeme und für die Hilfe für völkerrechtswidrig

angegriffene Staaten". Diese Ausgaben fallen nicht unter die Begrenzung,

soweit sie ein Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukt übersteigen, was derzeit

rund 45 Milliarden Euro entspricht. Die "Schuldenbremse" wird damit

zwar nicht abgeschafft, aber weitgehend außer Kraft gesetzt.

Für die Änderungen im Grundgesetz stimmten 489 von insgesamt 718 Abgeordneten.

Das waren 23 mehr als die Zweidrittel-Mehrheit von 489 Stimmen. Die Zustimmung

beschränkte sich aber auf die Fraktionen von SPD, Union und Grünen, während

FDP, AfD, Linke, BSW und sechs fraktionslose Abgeordnete den Gesetzentwurf ablehnten.

Außerdem gab es drei Nein-Stimmen der Abgeordneten Jan Dieren (SPD), Mario Czaja

(CDU) und Canan Bayram (Grüne).

Am 21. März billigte auch der Bundesrat den Gesetzentwurf mit der erforderlichen

Zweidrittel-Mehrheit. Nicht zugestimmt haben lediglich die Länder Rheinland-Pfalz,

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, in denen die FDP oder die BSW an

der Regierung beteiligt sind. Bayern unterstützte das Gesetz nun ebenfalls,

obwohl es zuvor zeitweilig den Anschein hatte, als ob die mit den Freien Wählern

regierende CSU dem Druck ihres Koalitionspartners nachgeben und Bayern deshalb

nicht zustimmen würde.

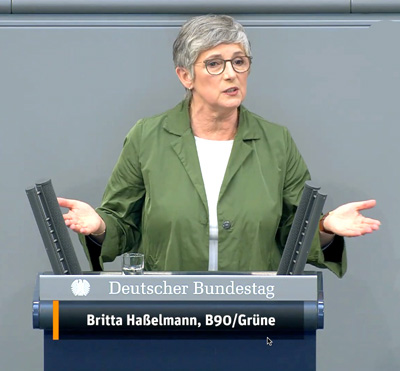

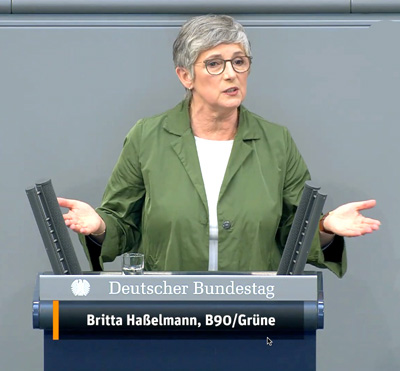

"Unser Maßstab ist nicht, wie wir einer anderen Regierungsmehrheit

am besten eins auswischen"

|

Britta Haßelmann bei ihrer Begründung, weshalb die Grünen nun Friedrich

Merz die Reformierung der Schuldenbremse ermöglichen, obwohl Merz der

Ampel-Regierung eine solche Unterstützung verweigert hat, weil diese "kein

Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem" habe.

Quelle: Deutscher Bundestag

|

Bei der abschließenden Beratung des Gesetzes am 18. März begründete die Grünen-Fraktionsvorsitzende

Britta Haßelmann, weshalb ihre Partei nun dem designierten Bundeskanzler

Friedrich Merz noch vor Amtsantritt die Entschärfung der Schuldenbremse ermöglicht,

obwohl Merz als Oppositionsführer jegliche Hilfestellung verweigert hatte, als

die Ampel-Regierung vor genau demselben Problem stand:

"Herr Merz, ich muss Ihnen widersprechen. Die Bedingungen sind keine

anderen, als sie es am 1. Januar waren oder als sie es im Oktober im letzten

Jahr waren. Wir alle wussten, dass dieses Land dringend Investitionen braucht.

Robert Habeck an der Spitze unserer Partei hat sich immer wieder dafür

starkgemacht. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben das getan, Bündnis

90/Die Grünen auch. Wir haben Sie gebeten, uns auf diesem Weg zu begleiten.

Von Ihnen kam aber nicht nur ein kategorisches Nein, sondern Sie haben jede

Idee zur Frage einerReform der Schuldenbremse, zur Frage der Erweiterung von

Sondervermögen kategorisch abgelehnt, weil Sie gesagt haben: Es gibt

dazu keinen Bedarf in unserem Land. Wir hätten schließlich kein

Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. (....) Aber ich bin dennoch in

der Sache froh, dass wir das heute so entscheiden; denn es ist notwendig für

unser Land. Und unser Maßstab für Bündnis 90/Die Grünen

ist nicht: Wie wischen wir einer anderen Regierungsmehrheit am besten eins

aus? Wie stellen wir so lange auf Totalblockade, bis wir wieder Regierungsverantwortung

haben? Nein, das ist nicht unser Maßstab für politisches Handeln."

Die 2009 eingeführte Schuldenbremse hat vor allem ihre eigene Reform ausgebremst

Die nun geänderte und ergänzte Regelung war 2009 von der seinerzeitigen schwarz-roten

Koalition mit der ihr damals zur Verfügung stehenden Zwei-Drittel-Mehrheit im

Grundgesetz verankert worden. Diese Verankerung in der Verfassung erwies sich

bald als großes Hindernis für die nachfolgenden Regierungen – auch die von Union

und SPD –, da sie im Parlament über keine verfassungsändernde Mehrheit verfügten.

Schon die von 2018 bis 2021 regierende schwarz-rote Koalition verfiel deshalb

auf den vermeintlich legalen Trick, ungenutzt gebliebene 26 Milliarden Euro

aus dem Fonds zur Bekämpfung der Corona-Folgen in den "Energie- und Klimafonds"

zu überführen, um damit vor allem die EEG-Umlage zu subventionieren: Mit 10,8

Milliarden Euro wurde das EEG-Konto in drei Tranchen so gedopt, dass es positiv

blieb, statt im roten Bereich zu versinken (200602,

211001, 231102).

SPD, Grüne und FDP hatten den vermeintlich legalen Ausweg schon in ihrem Koalitionsvertrag

angekündigt

Die folgende Ampel-Koalition übernahm diese Praxis, indem sie bereits in ihrem

Koalitionsvertrag vom Dezember 2021 vereinbarte, noch ungenutzte Kreditermächtigungen

aus dem Corona-Wirtschaftsstabilisierungsfonds in den "Energie- und Klimafonds"

zu übertragen und diesen Geldspeicher in "Klima- und Transformationsfonds"

umzubenennen. Bei der Umsetzung dieser Maßnahme bekam sie aber im Januar 2022

kräftigen Gegenwind vom Bundesrechnungshof, dem die geplante Umschichtung von

60 Milliarden Euro "unter mehreren Aspekten verfassungsrechtlich zweifelhaft"

erschien, weil die geplante Verwendung der Gelder nicht von den "Schuldenbremsen"-Bestimmungen

im Grundgesetz gedeckt werde.

Union nutzte Kritik des Rechnungshofs, um der Ampel Schuldenmacherei vorzuwerfen

Die hellhörig gewordenen Unionsparteien griffen diese Kritik auf, indem sämtliche

Abgeordneten von CDU und CSU am 22. November 2022 einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht

einreichten, dem sie anfangs wohl selber hauptsächlich nur propagandistische

Bedeutung beimaßen, um die Ampel-Regierung mit dem Vorwurf der Schuldenmacherei

in Bedrängnis zu bringen. Auch in Regierungskreisen rechnete man allenfalls

mit einem ziemlich verschwiemelten Urteil, das letztendlich doch den Zugriff

auf die Corona-Kreditermächtigung erlaubt hätte, zumal das Gericht den Eilantrag

zwar für zulässig hielt, aber eine sofortige Entscheidung ablehnte, "weil

die Tatbestandsvoraussetzungen der maßgeblichen Verfassungsnormen in der Rechtsprechung

des Senats bislang noch keine Konturierung erfahren haben".

Ein Jahr nach der Ablehnung des Eilantrags gab das Bundesverfassungsgericht

der Klage der Union doch noch statt

Umso überraschender kam das ein Jahr später ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts,

das die Verwendung der Corona-Kreditermächtigung für andere Zwecke untersagte,

weil dies gegen die "Schuldenbremse" im Grundgesetz verstoße (231101).

Juristisch entsprach dieser Befund der lange Zeit verdrängten Sachlage, zumal

die angeblich zulässige Überleitung der Corona-Hilfen in den "Klima- und

Transformationsfonds" nur mit einer sehr oberflächlichen sprachlichen Kosmetik

("im Rahmen dieses Zwecks") begründet worden war (siehe Hintergrund,

November 2023). Die Folgen waren aber verheerend. Dadurch fehlten der Ampel-Regierung

schlagartig 60 von 212 Milliarden Euro, die sie für eine Vielzahl von Aufgaben

im Zusammenhang mit der Energiewende eingeplant hatte. Dem bereits kriselnden

Bündnis wurde damit die finanzielle Grundlage entzogen, zumal der FDP-Vorsitzende

Christian Lindner nun das Urteil nutzte, um sich als Bundesfinanzminister in

der Rolle des Schuldenbremsers zu profilieren, der vor allem bei sozialen Leistungen

kürzt. Insofern war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwar nicht der

erste und einzige, aber wohl der wichtigste Sargnagel für das vorzeitige Ende

der Ampelkoalition.

Als die Union endlich den Kanzler stellen konnte, stand sie vor demselben

Problem wie zuvor die Ampel

Die Union konnte sich aber nicht lange darüber freuen, dass sie mit ihrer Klage

vor dem Bundesverfassungsgericht einen derart durchschlagenden Erfolg hatte.

Als sie nach der vorzeitig durchgeführten Bundestagswahl am 23. Februar damit

begann, die Regierung zu übernehmen, stand sie vor denselben finanziellen Problemen.

Selbst im Bündnis mit der SPD wäre es ihr nicht möglich gewesen, die durch den

Spruch des Bundesverfassungsgerichts für sakrosankt erklärte Schuldenbremse

abzuschaffen, da die geplante schwarz-rote Koalition im neugewählten Bundestag

nur über 328 von insgesamt 630 Sitzen verfügt. Auch die Unterstützung der Grünen

(85) würde nicht genügen, um die erforderliche Zweidrittelmehrheit von 420 Stimmen

zu erreichen. Es bedürfte außerdem noch etlicher Stimmen von Abgeordneten der

Linken (64). Rein rechnerisch möglich wäre auch eine Unterstützung durch die

AfD (152), die aber politisch nicht in Frage kommt. Außerdem hatten die Rechtspopulisten

bereits wissen lassen, dass sie einer Reformierung der Schuldenbremse keinesfalls

zustimmen würden.

Eine Reform der Schuldenbremse war nur mit Hilfe der Grünen im alten Bundestag

zu erreichen

So verfielen Union und SPD auf die rettende Idee, schnell nochmals den alten

Bundestag einzuberufen, bevor der neue spätestens am 25. März zu seiner konstituierenden

Sitzung zusammentreten musste. Denn hier konnte die Zweidrittelmehrheit bereits

mit Hilfe der Grünen erreicht werden. Diese Verfahrensweise war zwar ungewöhnlich,

aber durchaus korrekt, da bis zur Konstituierung des neuen Bundestags der alte

auch nach der Wahl noch der Gesetzgeber bleibt. Das Bundesverfassungsgericht

hat deshalb erwartungsgemäß eine ganze Reihe von Eilanträgen zurückgewiesen,

mit denen Bundestagsabgeordnete von Linke, BSW, FDP und AfD die beiden Sondersitzungen

am 13. und 18. März untersagen lassen wollten.

Um die Zustimmung der Grünen zu erlangen, musste die Union Änderungen am Gesetzentwurf

akzeptieren

Allerdings war der vom 10. März datierte Gesetzentwurf, mit dem Union und SPD

die Schuldenbremse in den Grundgesetz-Artikeln 109 und 115 zu reformieren und

weitgehend auszuhebeln gedachten, nicht ganz nach dem Geschmack der Grünen.

Die CDU/CSU musste deshalb Änderungen bei der Neuformulierung der beiden Grundgesetz-Artikel

109 und 115

sowie beim neu eingefügten Artikel 143h zugestehen.

Zum einen war dies die Sonderregelung für Verteidigungsausgaben, die nicht unter

die Begrenzung fallen, soweit sie ein Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts

übersteigen. Diese umfasst nun auch die Ausgaben des Bundes für Zivil- und Bevölkerungsschutz,

Nachrichtendienste, Schutz der informationstechnischen Systeme und Hilfen für

die von Russland überfallene Ukraine. Ferner darf das neue "Sondervermögen"

von 500 Milliarden Euro auch "für zusätzliche Investitionen zur Erreichung

der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045" verwendet werden. 100 Milliarden

Euro werden direkt dem "Klima- und Transformationsfonds" zugewiesen.

Die damit finanzierten Investitionen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf

statt zehn Jahren bewilligt werden.

Einzelheiten der Änderungen sollen in Bundesgesetzen geregelt werden. Auf Betreiben

der Grünen wurde dazu in einem gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD, Union

und Grünen die neue Bundesregierung vom Bundestag aufgefordert, dass insbesondere

Wärme- und Energienetze aus dem Sondervermögen mitfinanziert werden können und

die Finanzierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Kernhaushalt verbleibt.

Links (intern)

- Union braucht nun die SPD zum Regieren (250202)

- Die "Ampel" ist zerbrochen – Neuwahlen am 23. Februar (241101)

- HTML Die Änderungen im Grundgesetz, die der Bundestag

am 18. März 2025 zur Reform der "Schuldenbremse" beschloss

- PDF Entschließungsantrag der Fraktionen

SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen zu den Änderungen

- Hintergrund: Die Ampel scheiterte nicht an sich

selbst, sondern nur an der FDP (November 2024)

- Hintergrund: Ein Haushalts-Fiasko mit Ansage

(November 2023)